Vor der Reise begann alles ganz harmlos mit einer unbefangenen Frage: Soll ich mir zu Oslo mal ein paar Informationen anschauen? Die Antwort überraschend schnell: Ich habe die KI schon gefragt, unser Profil mit Alter und Interessen eingegeben und spannende Ergebnisse bekommen. Erst sprachlos dann leichte Unruhe: Bin ich jetzt überflüssig? War es das mit diesem Blog ?

Es gab dann doch noch spontane Begegnungen. Die KI hatte nicht alle Erlebnisse vorhergesagt. Auch nicht eine Reifenpanne auf der Rückreise kurz hinter Hamburg. Gerade diese KI Information hätte ich mir vorher wirklich gewünscht. Vielleicht geht das ja bald. Wahrscheinlich haben wir dem Algorithmus aber auch nur die falsche Frage gestellt…

Viele spannende Museumsthemen am Fjord. Der Kopf sagt, ich muss da unbedingt hinein. Diesmal war es nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper, der bei über 30 Grad dringend klimatisiert werden wollte. Die Hitze war unglaublich und staute sich in der sehr dichten Stadt. Durch die enge, eingeschlossene Fjordlage hat Oslo kein typisches Küstenklima. Da fahren wir extra nach Norwegen um der südeuropäischen Wärme aus dem Weg zu gehen…

Die Basis unserer Stadtexpedition war das Hostel Bunks at Rode. Kein Hotel Standard und eine etwas triste Zimmereinrichtung mit Pantry. Aber sehr sauber mit Supermarkt im Gebäude und rooftop area. Unbedingt zu empfehlen. Zwei Gründe dafür außer des günstigen Preises. Das Hostel liegt zentral in Grünerløkka, einem trendigen und bunten Stadtteil nördlich des Zentrums. Es tauchen wenig Kreuzfahrt- und Tagestouristen auf. Wir fanden eine angenehm entspannte Atmosphäre mit individuellen Läden, norwegischer Mode und kleinen Parks. Modischer Höhepunkt war die Gänseblümchenbluse. Ein wunderbar altmodisches Wort.

Das ehemalige Arbeiterviertel aus dem 19. Jahrhundert ist sehr grün und historisch bebaut. Abends füllte sich die Gastronomiemeile mit den norwegischen Hipstern. Ein sehr sympathischer aber auch eindeutig gentrifizierter Stadtteil und wegen der Attraktivität natürlich mit hohen Mieten. Das wissen wir inzwischen.

Denn als wir morgens aus dem Hostel kamen und uns auf Deutsch unterhielten, sprach uns eine schwarz gekleidete, ziemlich schluffige Gestalt mit Hoodie, dunkler Sonnenbrille und Red Bull Dose auf Englisch an. Er hatte uns wohl beobachtet, etwas zugehört und begleitete uns dann eine kurze Wegstrecke. Wie wir denn Oslo fänden. Das Gespräch kam dann sehr schnell auf die soziale Verdrängung und die Entwicklung der Preise in den letzten Jahrzehnten.

Und was machst du denn so? Er sei Developer im IT Bereich. Gerade sei die berufliche Situation nicht ganz so einfach. Die dynamische KI Entwicklung ersetze menschliche Programmierer. Klang irgendwie logisch. Eine schwere Zeit. Nachts im Wettlauf mit der KI Algorithmen in die Kiste hämmern und dann am nächsten Tag mit schwarzen Augenrändern, Sonnenbrille und Red Bull trinkend deutsche Touristen interviewen. Wir werden seine wahre Motivation nie erfahren.

Der zweite Grund, der Grünerløkka so interessant macht, ist der Fluss Akerselva, der mit seinen grünen Uferzonen und vielen interessanten kulturellen Orten, Cafés und Markthallen in umgenutzten historischen Industriegebäuden durch den Stadtteil fließt. Diese spannende etwa drei Kilometer lange Route immer am Fluss entlang bis ins Zentrum ist das zweite Argument für Grünerløkka. Die Osloer, Kinder und Hunde saßen währenddessen entspannt unter Bäumen am schattigen Ufer, hielten ihre Füße ins Wasser oder trieben lustig winkend in Schlauchboten vorbei.

Egal wie sie heißen, Kanelboller, Skillingsboller, Kanel i Svingene oder Kanelsnurrer. Kann sich sowieso niemand merken. Am besten man probiert sich durch alle diese gebackenen Schnecken. Mit Zimt oder Rosinen und in vielen weiteren Varianten. Wir waren bei Godt Brød in Grünerløkka und saßen im schönen Innenhof. Von dort kann man direkt in die Backstube schauen. Ich kann die Spatzen wirklich verstehen, die sich dort um die letzten Krümel streiten. Die Zimtschnecke hat Ähnlichkeit mit unseren Franzbrötchen aber die Konsistenz ist etwas feuchter, viel fluffiger und luftiger. Danach haben wir uns noch eine mit Rosinen geholt. Den Namen habe ich vergesse, den Geschmack nicht. Natürlich kennen auch Instagram, alle Reiseblogger und damit auch die KI diese kulinarischen Hotspots in Oslo. Deshalb auch bei Haralds Vaffel um die Ecke ein Menschenauflauf. Absolut berechtigt dieser Hype um Waffeln mit Ziegenkäse.

Auf dem Gelände der historischen Christiania Seildugsfabrik trafen wir ein deutsches Architektenpaar aus München. Um genau zu sein, am Anfang nur die Architektin. Der Architektenpartner war dem Hausmeister bereits unauffällig durch den kurz geöffneten Haupteingang gefolgt, im Gebäude verschwunden, eingeschlossen und nicht mehr zu sehen. Die Kunsthochschule, die das Gebäude seit 2010 nutzt, war in den Ferien nicht geöffnet. Das hätte mir selbst, in meiner fatalen Neugier, die oft an Hausfriedensbruch grenzt, auch passieren können. Eine gewisse Hilflosigkeit breitete sich aus mit der Notfallnummer am Eingang als letzte Option. Dann tauchten sie endlich wieder auf. Der Hausmeister und dahinter etwas verlegen lächelnd der Münchner Architekt. Den Facility Manager, Hausmeister fiel mir auf Englisch gerade nicht ein, haben wir dann gemeinsam überredet, uns allen kurz das Foyer zu öffnen. Er fand seine akademische Berufsbezeichnung wohl ganz gut und es lohnte sich. Die Segeltuchfabrik, erbaut 1856, produzierte neben Segeln Fischereiausrüstung, Netze, Seile und Rucksäcke. 1960 wurde die Produktion aufgrund von globalen Umstrukturierungen und Standortverlagerungen in der Textilindustrie eingestellt. Der Umbau zur Oslo National Academy of the Arts gibt dem Gebäude durch Glasoberlichter, Deckenöffnungen und hohe Lufträume eine lichtdurchflutete, offene und helle Raumwirkung. Gelehrt werden Bildende Kunst, Kunsthandwerk, Design, Theater, Tanz und Oper. Vom Außengelände führt eine breite, öffentliche Freitreppe bis hinunter zum Ufer der Akerselva. Gleichzeitig Sitz- und Pausenbereich für den Campus. Ein schöner Ort. Die Idee kam von mir und nicht von der KI.

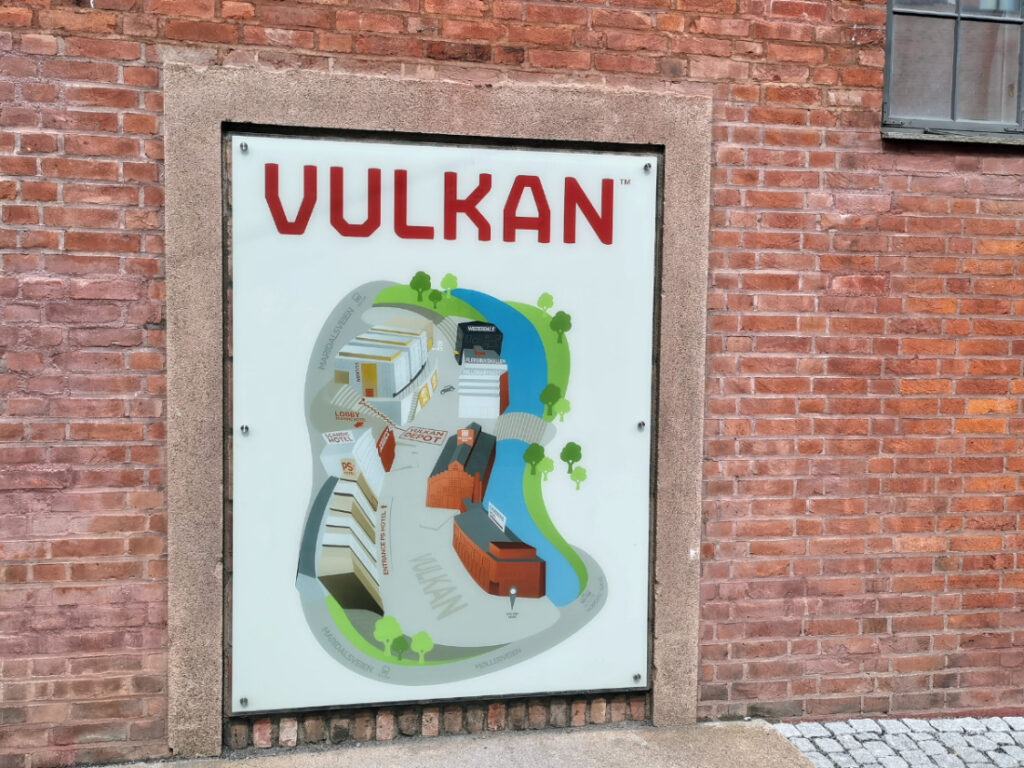

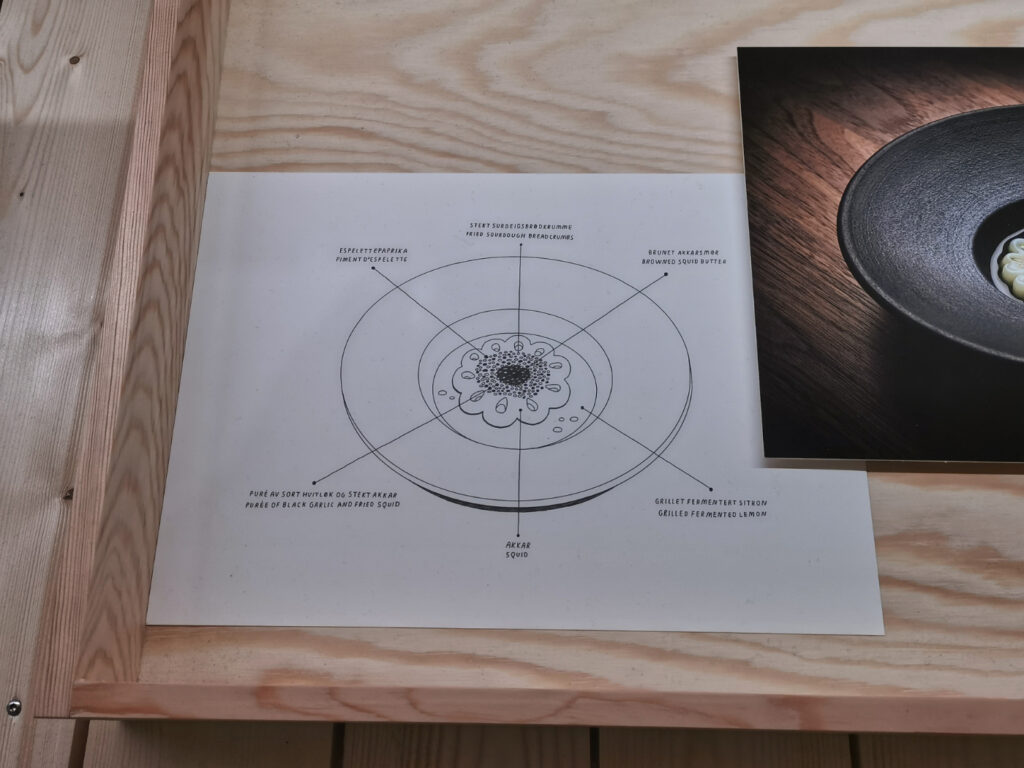

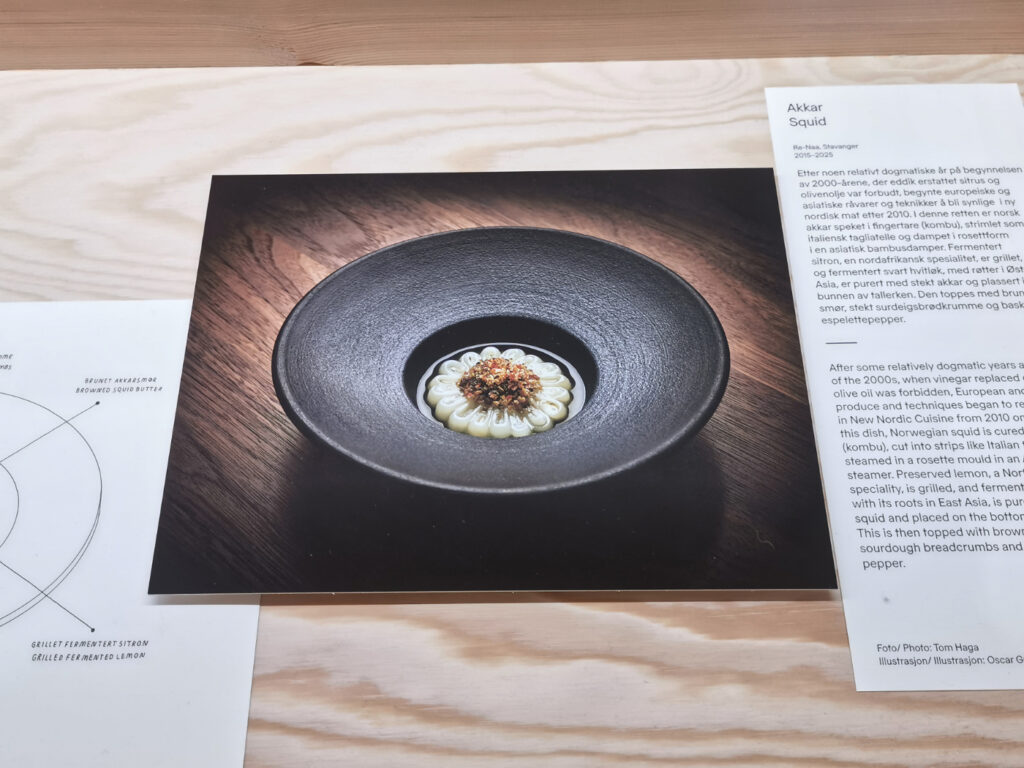

Was es in der kulinarischen Welt der Norweger gibt, haben wir uns danach auf dem Vulkan Gelände in der Osloer Markthalle angeschaut. Der Umbau der historischen Industriehalle zum Feinschmeckertempel mit Galerieebene, Sitzemporen und Tageslicht über das Dach ist gelungen. Die gastronomischen Stände und Delikatessen sind eher hochpreisig. Vegetarier müssen stark sein. Neben dem großen Angebot von Fisch gibt es zum Beispiel Rentier- und Walsalami, und auch mal Wal geräuchert. Den natürlich nur mit Importverbot in die EU.

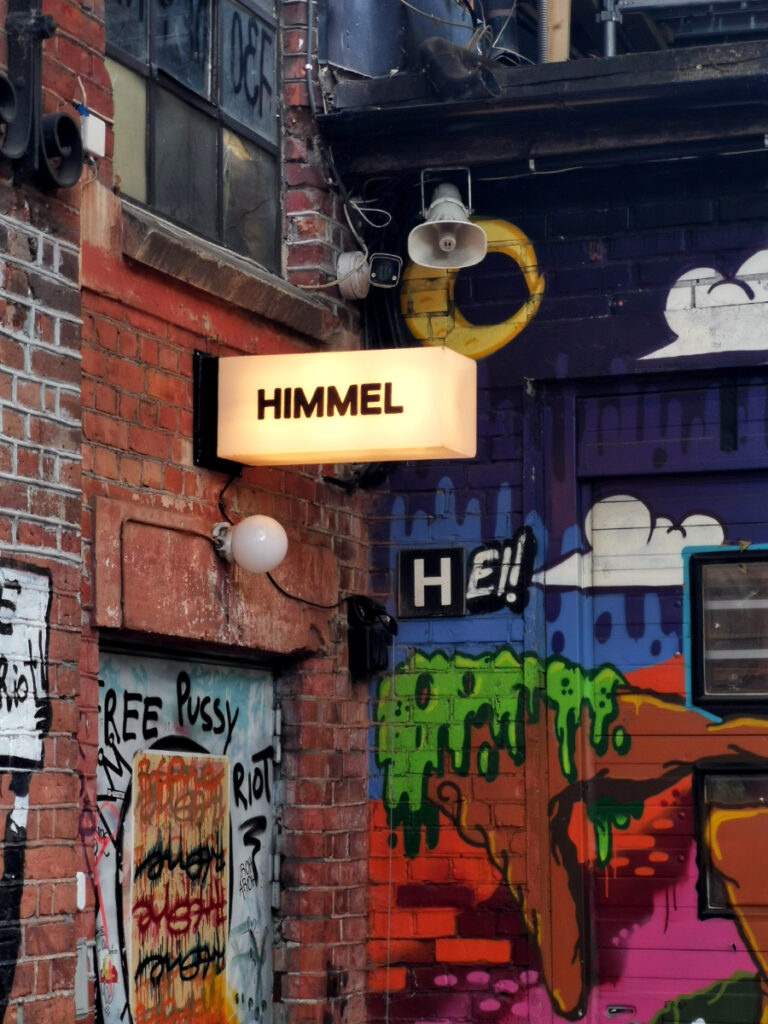

Der Bereich um die Brenneriveien zeigt sich sehr bunt gesprayt mit Kunst, Galerien und Street Art. KEM, ein genossenschaftlich organisierter Laden, verkauft Künstlerbedarf. Vor dem Laden am großen Kronleuchter führt eine Metalltreppe zu Oslos größtem makerspace Bitraf, einer Mitmachwerkstatt für Kunst und Handwerk. Die Verkaufsräume des KEM öffnen sich zur outdoor bar des Blå mit Biergarten am Fluss. Alkohol ist in der norwegischen Gastronomie sehr teuer. Auch das Bier im Blå in einer eher alternativ lockeren Atmosphäre. Mit zehn Euro etwa der dreifache Supermarktpreis. Deshalb haben wir nach kurzem Blick in die Karte alkoholfrei gewählt. Gegenüber im Ingensteds, einer Eventlocation für Musik und Kultur, die auch für Privatfeiern vermietet wird, wurde gerade die Hochzeit von Kristin und Runar gefeiert. Das stand zur Begrüßung auf einem Plakat, wir waren nicht eingeladen.

Die Innenstadt Oslos fanden wir eher anstrengend. Lag sicher an den sommerlichen Touristenmassen und ihrem Konsumterror auf den endlosen Einkaufsmeilen. Es gab einfach keine Rückzugsorte zur Entspannung. Mit Ausnahme der Kaufhausabteilungen für skandinavisches Design. Dort war es ruhig und klimatisiert mit bequemen Sesseln von Arne Jacobsen. Etwas kühle Ruhe im Innenhof der historischen Posthallen, ein massiger Neobarockbau, der heute genutzt wird von Restaurants, Büros, Wohnungen und Geschäften.

Nördlich des Cityrings zwischen Zentrum und Grünerløkka bewegt man sich dann wieder entspannter durch ruhige Wohnviertel und ein entschleunigtes Osloer Straßenleben mit schlichten, traditionell bunten Putz- und Holzfassaden. Nachbarschaften und Alltag wie auf der Fredensborgveien mit Friseur und Kneipe gemeinsam an der Ecke.

Das Stadtviertel Grønland hinter dem Hauptbahnhof am zentralen Busbahnhof hat sicher die größte kulturelle Vielfalt mit Communities aus vielen Einwanderernationen und einem entsprechenden Angebot an Läden und Gastronomie. Indisch gegessen haben wir sehr günstig im Punjab Tandoori. Auf dem Tisch in der Rekordzeit von gefühlten fünf Minuten. Klassisches Street Food, das diesmal in Preis und Geschwindigkeit den Namen auch wirklich verdiente. Vor dem Restaurant trafen wir ein deutsches Paar aus unserer Flix Bus Anreise. Spätestens an diesem Punkt bekam ich langsam das Gefühl, dass die KI mit ihren Empfehlungen die statistische Wahrscheinlichkeit von wiederkehrenden Begegnungen drastisch erhöht.

Glücklicherweise sind es dann Menschen und keine Bots oder Avatare, die sich unterhalten. Wir behielten im Sommerregen unter den Außenschirmen die analoge Kontrolle über unsere Gespräche. Dann ein sehr künstlerischer Aufstieg zur Toilette des Punjab Tandoori. Nach Eingabe eines vierstelligen Pins, den ich konspirativ vom Service zugeflüstert bekam, öffnete sich mir oben am Treppengemälde eine sehr große und saubere Sanitärlandschaft. Keine ganz unwichtige Information an dieser Stelle und sicher ein Zeichen für die Qualität des Restaurants.

Aufgefallen sind uns in einigen Stadtteilen sehr tief versenkte, bepflanzte Grünstreifen. Wieder zuhause habe ich mal nachgeschaut. Sie dienen als sogenannte Regengärten oder Fließwege dem oberirdischen Regenwassermanagement um mit spezifischer Bepflanzung und Bodenaufbau die Kanalsysteme zu entlasten oder sogar überflüssig zu machen. Ein Projekt habe ich dazu unten verlinkt.

Irgendwann sind uns natürlich auch die architektonischen Höhepunkte direkt am Fjord begegnet. Der Hauptbahnhof gehört nicht unbedingt dazu. Die Verbindung des historistischen Bahnhofgebäudes aus dem 19. Jahrhundert mit der modernen Stahl-Glas Architektur der 80er Jahre und den unterirdischen Ladenpassagen funktioniert logistisch und funktional sehr gut. Architektonisch wirkt das Nebeneinander von Alt und Neu nicht besonders aufregend und ein bißchen eingezwängt in die etwas unübersichtliche Bebauung der Umgebung. Es gibt schönere Bahnhöfe. Mit einer Einschränkung, dem Blick aus der verglasten Bahnhofshalle in Richtung Fjord.

Direkt in Sichtweite auf der Südseite des Bahnhofs begannen wir unsere Architektour mit der Deichmanske Bibliotek (Fertigstellung 2020 – Architekten Lund Hagem und Atelier Oslo). Gebaut auf der ehemaligen Stadtautobahn, die unter die Erde verlegt wurde. Das Gebäude steht aufwendig gegründet wie eine norwegische Erdölplattform auf 17 Meter langen Betonpfählen. Fährt man die Rolltreppen durch die zentrale Halle senkrecht nach oben, geht der Blick in die offenen Galerieebenen auf endlose Reihen von Büchern. Die Bibliothek besitzt über vierhunderttausend Bände. Auch wenn wir den Eindruck hatten, dass viele Besucher mit ihren digitalen Bildschirmen beschäftigt waren, bekamen wir nicht das Gefühl, dass das Zeitalter des gedruckten Buches vorbei ist. Spektakulär ist die freitragende, mehrfach gefaltete Betondecke mit Blick durch die Oberlichter auf die ziehenden Wolken.

Spannend ist nicht nur die Architektur der Bibliothek, sondern auch wie selbstverständlich und vertraut die Besucher dieses große öffentliche Lesezimmer benutzen. Wie dieses Mädchen, das konzentriert und ehrgeizig gegen ihren Vater Schach spielte. Sonst liegt man bequem mit dem netbook auf dem Sofa oder lümmelt sich in die großen Sessel. Nur an wenigen Stellen geben transparente Glasstreifen den Blick auf die Stadt frei. Wie ein Buch, das man aus dem Regal zieht und dann durch die Lücke in den Gang dahinter schaut. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ob das der Entwurfsgedanke der Architekten war, keine Ahnung. Wieder unten angekommen, hatten wir wenig Motivation, in die Hitze des frühen Nachmittags einzutauchen und verbrachten einige Zeit im kühlen Café. Auch dort gibt es Sitznischen für ungestörtes Arbeiten mit einer Tasse Cappuccino.

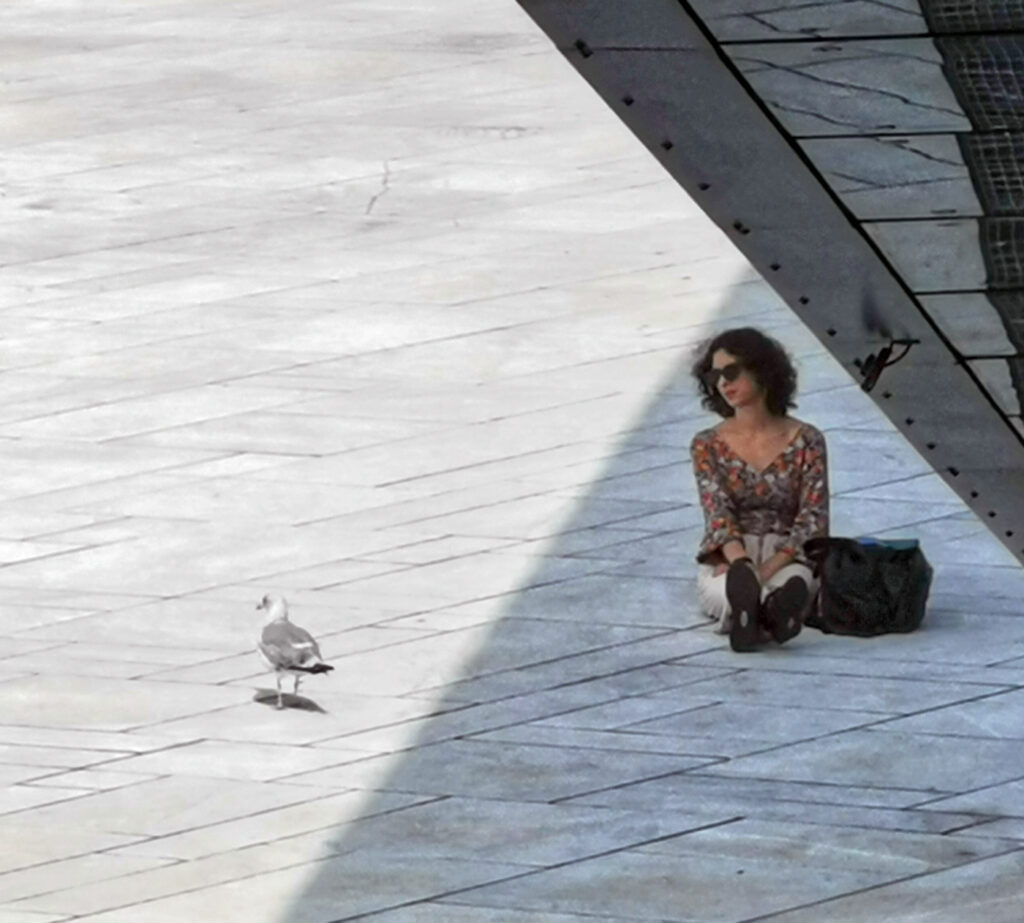

Natürlich sind wir wie die vielen anderen Touristenameisen auch auf das Dach des Opernhauses geklettert (Fertigstellung 2008 – Architekturbüro Snøhetta). Aus der Vogelschau vom Panoramafenster des Munch Museums sieht es tatsächlich genauso aus. Eine endlose Ameisenkolonne aus vielen kleinen schwarzen Punkten bewegt sich langsam die lange weiße Dachlandschaft hinauf, fällt dann aber nicht über die Kante in den Fjord, lustig wäre es schon, sondern blickt auf dem Hochplateau angekommen spektakulär weit über die Stadt und spaziert in den Wolken umher.

Die strahlend weiße Carrara Marmorfläche des Daches liegt wie eine ausgebreitete Decke auf der Oper. Hinlegen, sitzen, schreiten oder ausruhen im Schatten. Stille Momente oder in Bewegung wie das Paar, das selbstvergessen in sich versunken auf dem Dach tanzt. Eine junge Frau im Gespräch mit einer Möwe. Selbst aus dem Foyer der Oper mit den schön geschwungenen, in Eiche verkleideten Akustikwänden konnten wir durch die Glasflächen noch die sommerliche Erschöpfung der Wanderer auf dem Dach spüren. Erstaunlich übrigens, ein Raum bleibt auch dann noch schön, wenn das Gerüst der Innensanierung wie ein Spinnennetz durch Licht erstrahlt zum eigenen Kunstwerk wird.

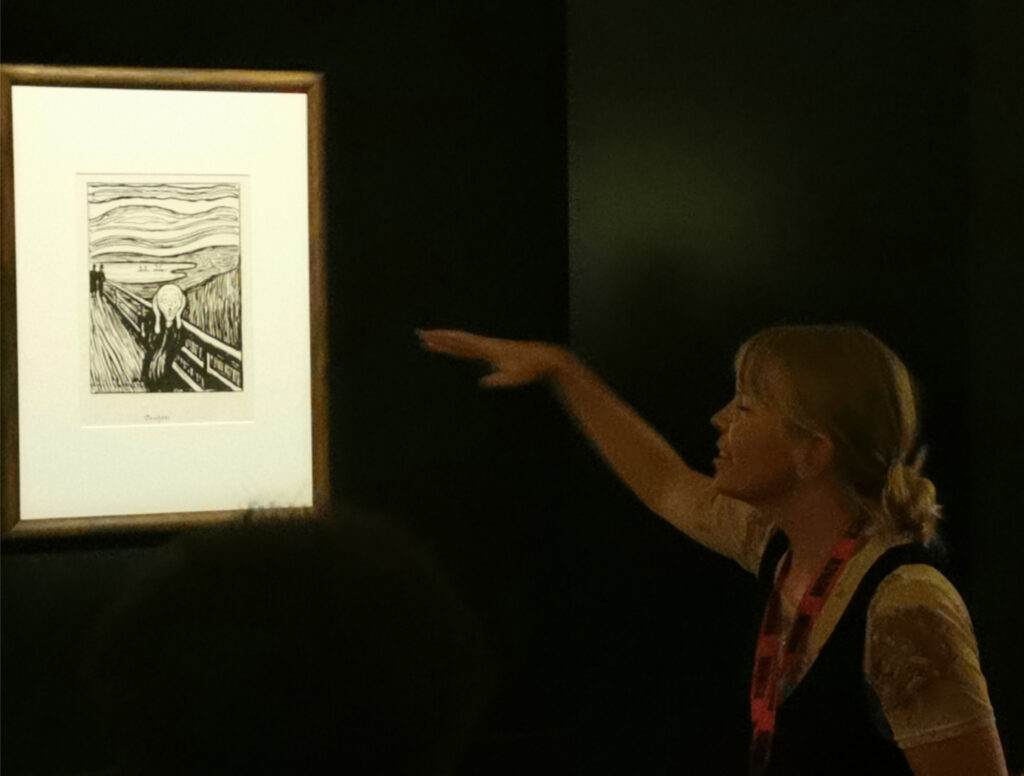

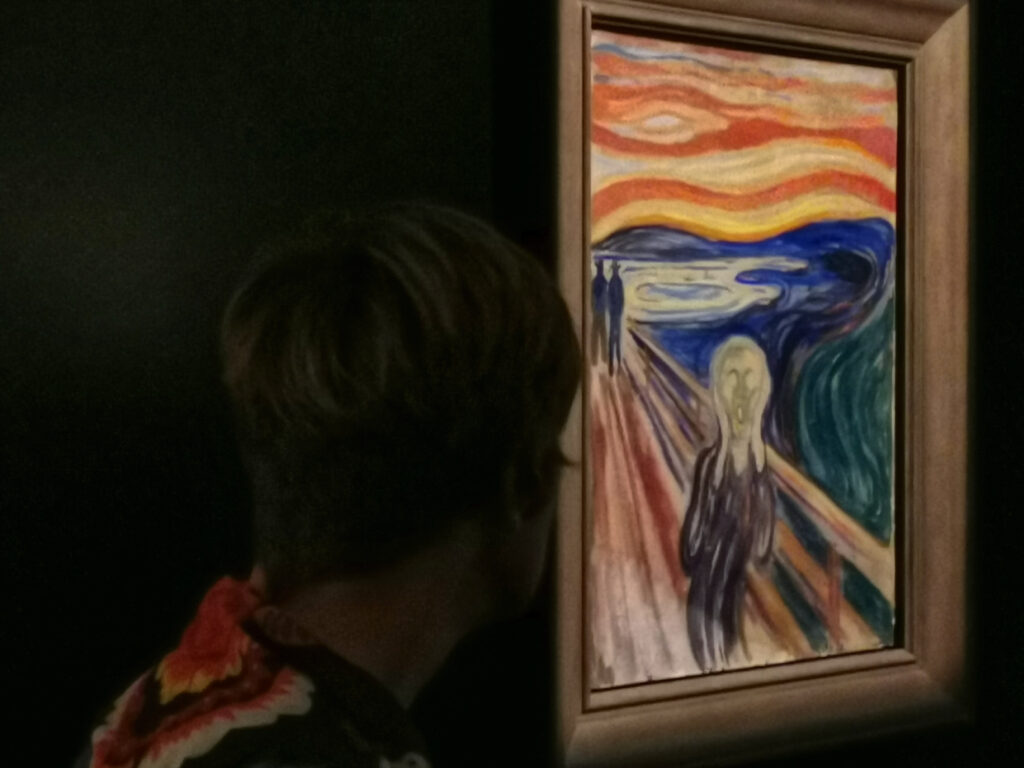

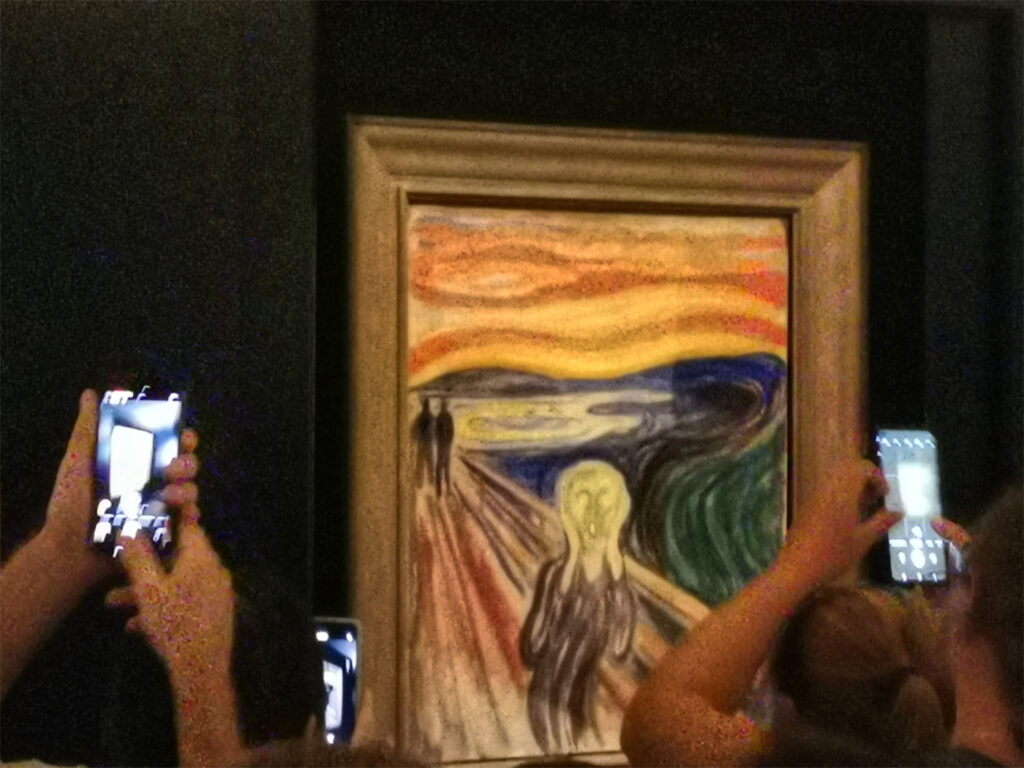

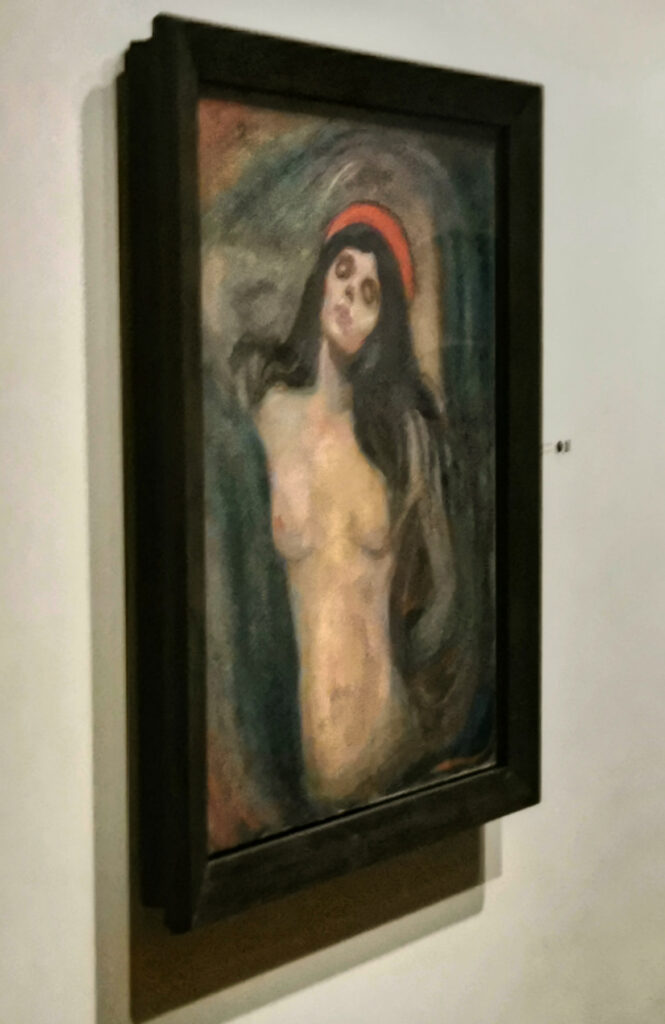

Am nächsten Tag der Besuch des Munch Museums. Es hilft ein mental einigermaßen stabiler Geisteszustand mit positiver Grundstimmung. Denn die Themen des depressiven Malers mit den melancholisch trüben und seine seelischen Ausnahmezustände darstellenden Bilder beindrucken und fordern den Betrachter. Die Kunsthistorikerin, die vor uns eine Besuchergruppe durch die Ausstellung führte, gestikulierte vor den Bildern in einer Mischung aus beruflicher Leidenschaft und Wahnsinn. Als wolle sie die gequälte Seele des Künstlers noch einmal zum Leben erwecken. Die Ikonen des Museums, drei Varianten des Schreis in einem Raum, sind wegen ihrer Lichtempfindlichkeit im Wechsel nur jeweils 30 Minuten sichtbar. Die schwarzen Schiebewände schließen sich vor den Bildern, die Schreie verstummen und lassen die Kreuzfahrttouristen in ihrer Fotohysterie ratlos zurück. Und jetzt? Zurück zum Schiff? Einige für mich besondere Bilder wie Die Madonna habe ich hier einfach mal in meine eigene Sammlung aufgenommen.

Über das Leben des Künstlers, seinen familiären Hintergrund und die persönlichen, schicksalhaften Ereignisse von Liebe, Krankheit und Tod informiert die interaktive Ausstellung Herzblut. Ein ziemlich schweres Thema. Munch virtuell Modell sitzen darf man dort auch. Die beiden farbenfrohen Sonderausstellungen der anderen Künstler und der endlose Blick aus der 12. und 13. Etage des Museums über die Oper hinweg auf die Stadt, den Fjord und das Kreuzfahrtterminal befreiten etwas aus dieser gedrückten Stimmung.

Neben den imposanten Kunst- und Kulturtempeln am Wasser ist der Fjord natürlich ein riesiger Badespaß mit Badeinseln, Strand und Streetfood direkt neben der Oper vor der Kulisse der Kreuzfahrtschiffe. Alles etwas eng auf diesem Stadtstrand fand ich, aber vielleicht macht das ja gerade Spaß.

Aker Brygge ist der südwestliche Bezirk des Stadtzentrums. Yachthafen mit Start und Ziel für die Fjordfähren, die im öffentlichen Linienverkehr der Verkehrsbetriebe Ruter die kleinen Inseln im Fjord anfahren. Mit einer 24 Stunden Tageskarte ist das eine günstige Alternativen zu den Fjordrundfahrten der privaten Anbieter. Bei den Osloern sind die Fähren sehr beliebt, um die Fjordinseln zum Baden und Sonnen zu besuchen. Mit Badegästen dicht bevölkert erinnerten die Inseln aus der Ferne irgendwie an Vogelfelsen. Wir hatten bei 30 Grad keine Ambitionen zum Sonnenbaden und genossen lieber den kühlen Fahrtwind auf dem Schiff.

Auf unserer Rückfahrt dominierte das Osloer Rathaus wie ein riesiger Leuchtturm den Blick auf die Wasserseite von Aker Brygge. Die Architektur des Baukörpers ist archaisch monumental. Gewaltige Ziegeltürme wie bei einer mittelalterlichen Burg, Nicht ohne Grund wurde der Mönchziegel verwendet, die Ziegelgröße des Mittelalters. Mit diesem Bauwerk wollte die Stadt mehr als deutlich politische Macht, Tradition und nationales Selbstbewusstsein zeigen. Baubeginn bereits 1931, kriegsbedingte Verzögerung und Fertigstellung erst 1950. Bereits zur Eröffnung entsprach der traditionelle, national konservative Bau nicht mehr dem Architekturbewusstsein und dem politischen Verständnis seiner Zeit. Er war die späte Realisierung eines überholten Entwurfs. Eine sehr gute, kritische Reflexion zur Architektur des Rathauses und dem Rollenverständnis von Frau und Mann, das dieser Bau über die Reliefs und Plastiken an der Außenfassade transportiert, habe ich unten verlinkt. Deutlich differenzierter und klarer als die übliche, romantisierende Sprache des Tourismusmarketings.

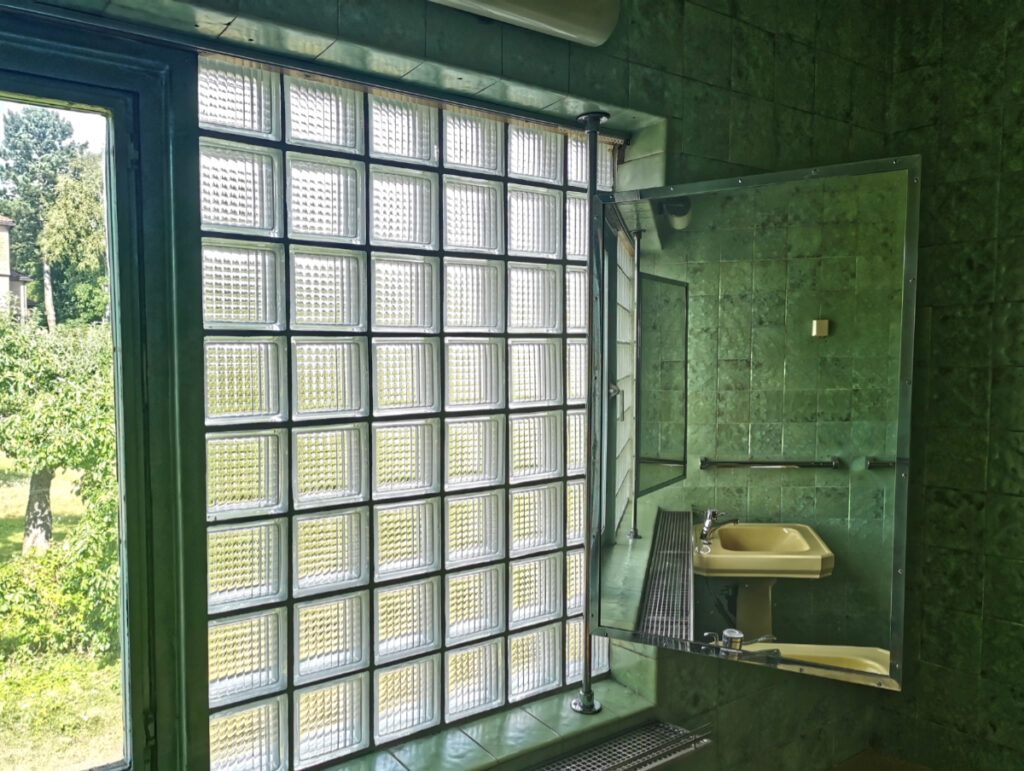

Nach der Sicherheitskontrolle am Eingang konnten wir das Erdgeschoss besichtigen. Das Obergeschoss ist für den Besucherverkehr gesperrt. Der riesige Wandfries in der 1500 Quadratmeter großen zentralen Halle, der die glücklichen und unglücklichen Momente der norwegischen Geschichte in dramatischen und romantischen Bildern zeigt, lässt sich von den kleinen Menschen staunend betrachten. Die Architektur strahlt eine Autorität aus, der man sich kaum entziehen kann. Einfach ein zwingendes Raumgefühl mit den auf der langen Bank aufgereihten Besuchern, die das alles auf sich wirken lassen. Ich habe selten einen so großen, offenen Innenraum gesehen. Ort der Verleihung zum Friedensnobelpreis. Angenehm das 30er Jahre Design der Garderoben und Sanitärbereiche im Untergeschoss mit dem großen Keramikkörper der Urinale.

Vielen Dank an Lars für unseren kurzen Gedankenaustausch zur Ästhetik dieser Anlage. Am Ausgang vor der Fassade empfing uns die Staubwolke der Steinsanierung. Mit angestrengtem, verschwitztem Blick erzählte mir ein Steinmetz über die aufwendige Demontage und Säuberung jeder einzelnen Steintafel. Für viele Norweger steht das Rathaus in seinen Dimensionen und der symbolhaften politischen Bedeutung in einer historischen Reihe und Entwicklung mit den aktuellen Kulturbauten. Für den Weg vom norwegischen Nationalismus zur Demokratie stimmt das sicher.

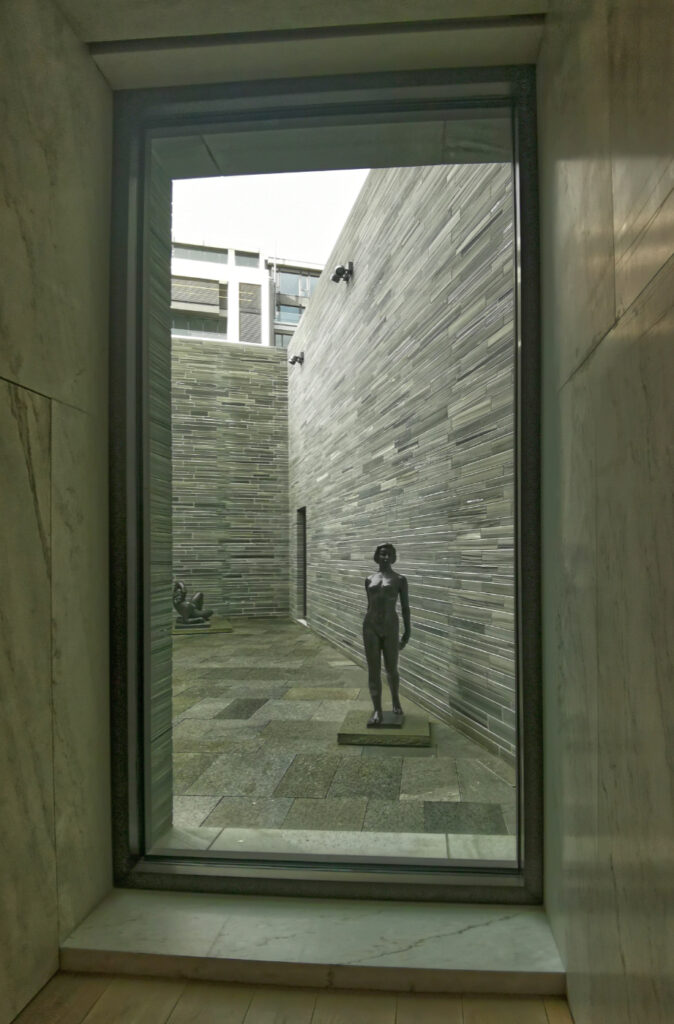

Auch das nahe Nationalmuseum (Eröffnung 2022 – Architekten Kleihues und Schuhwerk) ist ein riesiger, massiver Steinbau, der sich aber deutlich flacher in die Stadt streckt und ein demokratisches Selbstverständnis ausstrahlt. Jedes Kind, das am Meer einen im Wasser glatt geschliffenen, schön gefärbten Stein in die Hand nimmt, kennt dieses Gefühl, das wir beim Rundgang durch das Museum hatten. Schon an der warmen Natursteinwand zum lebendigen Hafenvorplatz suchten die Menschen Körperkontakt mit dem glatten, graugrünen Oppdal Quarzit, einem Gestein aus dem geologisch fast ganz Norwegen besteht. Zur Stadt eher abweisend und verschlossen, öffnet sich dieser schöne Museumsstein erst zum Innenhof transparent mit den Glasflächen von Eingangsfoyer und Restaurant.

Vier vorher getrennte Museen wurden im Neubau auf 54.000 Quadratmeter ! zusammengeführt. Die Norwegische Nationalgalerie, das Museum für Dekorative Kunst und Design, das Museum für Zeitgenössische Kunst und das Norwegische Architekturmuseum. Natürlich sind wir mit unserem Besuch über zweieinhalb Stunden an der Komplexität der Sammlungen und der eigenen Aufnahmekapazität an Grenzen gekommen. Spätestens auf der oberen Ebene haben wir den umfangreichen Gemäldebestand der Nationalgalerie dann nur noch quergelesen und sind irgendwann achtlos an der vierten Version des Schreis einfach vorbeigelaufen. Nicht schlimm, wir hatten ihn ja schon dreimal im Original gesehen. Nur das Bild von Gustav Wentzel – Frühstück (1882) ist meinen müden Augen noch aufgefallen. Höhepunkt der fast schon fotografischen Malerei im Naturalismus.

Für den Besuch der Villa Stenersen (Fertigstellung 1939 – Architekt Arne Korsmo) sind wir nach Borgen gefahren, einem Stadtteil im Norden von Oslo. Bürgerlich bieder, eher unaufgeregt und nicht unbedingt lohnenswert, aber mit der Straßenbahn gut zu erreichen. Deshalb ist der Besuch der Villa ohne weiteres Programm zeitlich überschaubar. Das Gebäude liegt auf einem schönen Grundstück in leichter Hanglage mit Fernblick. Der 20er Jahre Funktionalismus kann nicht verbergen, dass der norwegische Architekt ein Anhänger von Le Corbusier war. Gewundert hat uns nur, dass die Fassadenelemente und Außenbauteile in einem schlechten Sanierungszustand sind. Erstaunlich, weil die Villa ein externer Standort des Nationalmuseums ist. In den Räumen sind keine Möbel der Bauzeit mehr vorhanden. Sie wirken etwas leergeräumt. Besonders sind die bauzeitlichen, pinkfarbenen Glasbausteine des Oberlichts im Treppenhaus.

Auf der Suche nach einem kühlen Ort außerhalb Oslos fuhren wir in den Ekeberg Park im Südosten hoch über dem Fjord. Beschattet unter Bäumen wanderten wir auf dem Skulpturenpfad. Mal regnete es Licht in bunten Farben durch die Bäume, mal stand eine Wanderin erstarrt im schnellen Schritt auf dem Waldweg oder ein Glashaus wie eine flüchtige Illusion mitten im Wald. Der Park und kleine Stadtwald ist ein beliebtes Ausflugsziel mit dem traditionsreichen Restaurant Ekeberg ( Fertigstellung 1929 – Lars Backer). Mit dem Blick durch die Bäume hinunter in den Fjord und auf die Stadt verabschiedeten wir uns von Oslo und brachen auf. Am nächsten Tag wartete der Flix Bus zur Fähre nach Dänemark.

Und dann waren da noch die beiden Taxifahrer. Wir fuhren mit der Colorline SuperSpeed Fähre von Hirtshals in Dänemark in knapp 4 Stunden nach Larvik in Norwegen. Der Anschluss vom Fährterminal zum Flix Bus war nur möglich mit dem Taxi, da die Haltestellen wie so oft im Nirgendwo lagen. In Norwegen erwartete uns ein breit grinsender Fahrer, der in gebrochenem Englisch erzählte, dass er aus Somalia käme. Als wir ihn dann auf der Rückfahrt wieder trafen, war das Grinsen beim Einsteigen noch breiter. We already know each other… Ein Bruder lebt übrigens in München, der andere in Wiesbaden. Es dauerte nicht lange und ich unterhielt mich am Handy mit dem bayrischen Bruder über die Mietpreise und Lebenshaltungskosten in München und natürlich über seinen Bruder, den besten Taxifahrer in Norwegen.

Die Stimmung im Taxi war heiter und gelöst. Unser Fahrer fand die Familienzusammenführung mit seinem Bruder toll. Toll war auch unser Dialog nach dem Aussteigen. Du sag mal, war der Fahrpreis auf der Hinfahrt nicht deutlich niedriger? Naja, die Tarife sind abhängig von der Tageszeit. Außerdem gibt es den sogenannten Aufschlag für Entertainment.

Bei der Ankunft in Hirtshals begrüßte uns der dänische Fahrer ebenfalls euphorisch, allerdings etwas unsicher lächelnd, mit zerzauster Frisur aber in besserem Englisch. Wir erfuhren den Grund für seine Unsicherheit. Er sei lange zur See gefahren, jetzt im Ruhestand und erst ein paar Wochen dabei. Mein Blick auf das gecrashte Navi Display und seine etwas nervöse Menüführung beruhigten mich sehr. Aber alles nahm ein gutes Ende und wie auf hoher See fanden wir den Weg.