Bahnhöfe sind die Wohnzimmer der Reisenden. Nicht immer fühlt man sich dort aufgehoben und abgeholt. Und das liegt nicht nur an den unpünktlichen Zügen. Die Wahl zum Bahnhof des Jahres durch die Allianz pro Schiene gibt es jährlich seit 2004.

Zwei von 14 Kriterien der Jury beziehen sich direkt oder indirekt auf die architektonische Gestaltungsqualität, alle übrigen sind funktional aus Kundensicht. In der Jury gibt es unter den Interessenvertretern der Verbände keinen Architekten. Deshalb heisst das Ergebnis aus der Juryentscheidung dann auch nicht schönster Bahnhof, sondern bester Bahnhof aus Kundensicht. Sieger 2020 wurde Altötting. Zum schönsten Bahnhof Deutschlands wurde 2020 durch direkte Kundenbefragung eines Reiseportals Leipzig gewählt. Ich habe persönlich nichts gegen Leipzig oder Altötting. Mein persönlicher Favorit bleibt aber Görlitz (Eröffnung 1847). Das ist natürlich rein subjektiv und nicht an jeder Stelle kundenfreundlich, konsumorientiert oder barrierefrei begründet. Aber ich habe mich dort in der Eingangshalle wie im Wohnzimmer gefühlt.

Reisen ist kulturelle Raumerfahrung. Diese gilt es mit nach Hause zu bringen. Denn der eigentliche Sinn des Reisens und das Wertvolle ist der distanzierte Blick auf den eigenen LebensRaum.

„Ich könnte jahrelang zu Hause sitzen und zufrieden sein“. Wenn nur nicht die Bahnhöfe wären.“

Joseph Roth

Ein Gespräch auf Bahnsteig 12 im Hauptbahnhof Hannover. Der ältere Reisende redete schon etwas länger auf den Bluetooth gestöpselten Jugendlichen ein. Er ließ nicht locker im Redefluss. Dann endlich eine Reaktion, die in ears wurden entfernt und die Kommunikation begann. Oft ist es die verspätete Verbindung, das gemeinsame Schicksal, das die Unterhaltung im Zug oder wartend auf dem Bahnsteig beginnen lässt. Ich stand beobachtend ein paar Meter entfernt und fand den Generationenaustausch mit Anlaufschwierigkeiten ganz spannend.

Ein leidenschaftlich Comic lesendes Kind war der Grund für eine Städtereise. Spätestens in der Pubertät ändert sich diese hormonell bedingte Fokussierung und elterliche Selbstaufgabe in der Reiseplanung. Unser Sohn liebte Asterix. Was lag da näher, als für ein paar Tage nach Rom zu reisen. Die Recherche zu einer günstigen Unterkunft brachte dann die Ernüchterung und schnelle Entscheidung, stattdessen das Römisch-Germanische Museum in Köln zu besuchen. Der merkt den Unterschied doch gar nicht, haben wir uns beruhigt. Und tatsächlich. Die erstaunliche Erkenntnis, dass im Comic nur wahre Geschichten erzählt werden, kommt schon in der Eingangshalle des Museums. In einem Heft wird sehr lustig über die Abfindung der einfachen Legionäre berichtet, die nach Ausübung des aktiven militärischen Dienstes von Caesar ein Entlassungsgeld bekommen. Im hohen Luftraum des Foyers in Köln steht dazu das riesige Grabmal eines einfachen Soldaten, das sich dieser über diese Abfindung finanzierte.

Etwa im Jahr 89 nach Christus wird Köln zur Hauptstadt der Provinz Niedergermanien. An der rheinseitigen Stadtmauer wird der Palast des Statthalters von Niedergermanien gebaut, das Praetorium. Also für einen der Vertreter römischer Staatsgewalt, die im Comic immer wilde Orgien feiern. Kommt Caesar dann zum Kontrollbesuch, werden sie abwechselnd grün und gelb im Gesicht. Während der Kölner Rathaus Neubebauung ab 1953 wurden die Reste des Amtssitzes bei Ausschachtungsarbeiten entdeckt und unter einer massiven Betondecke als Kellergeschoss in den Neubau integriert. Hier verläuft auch ein Kanal der innovativen römischen Abwassertechnik.

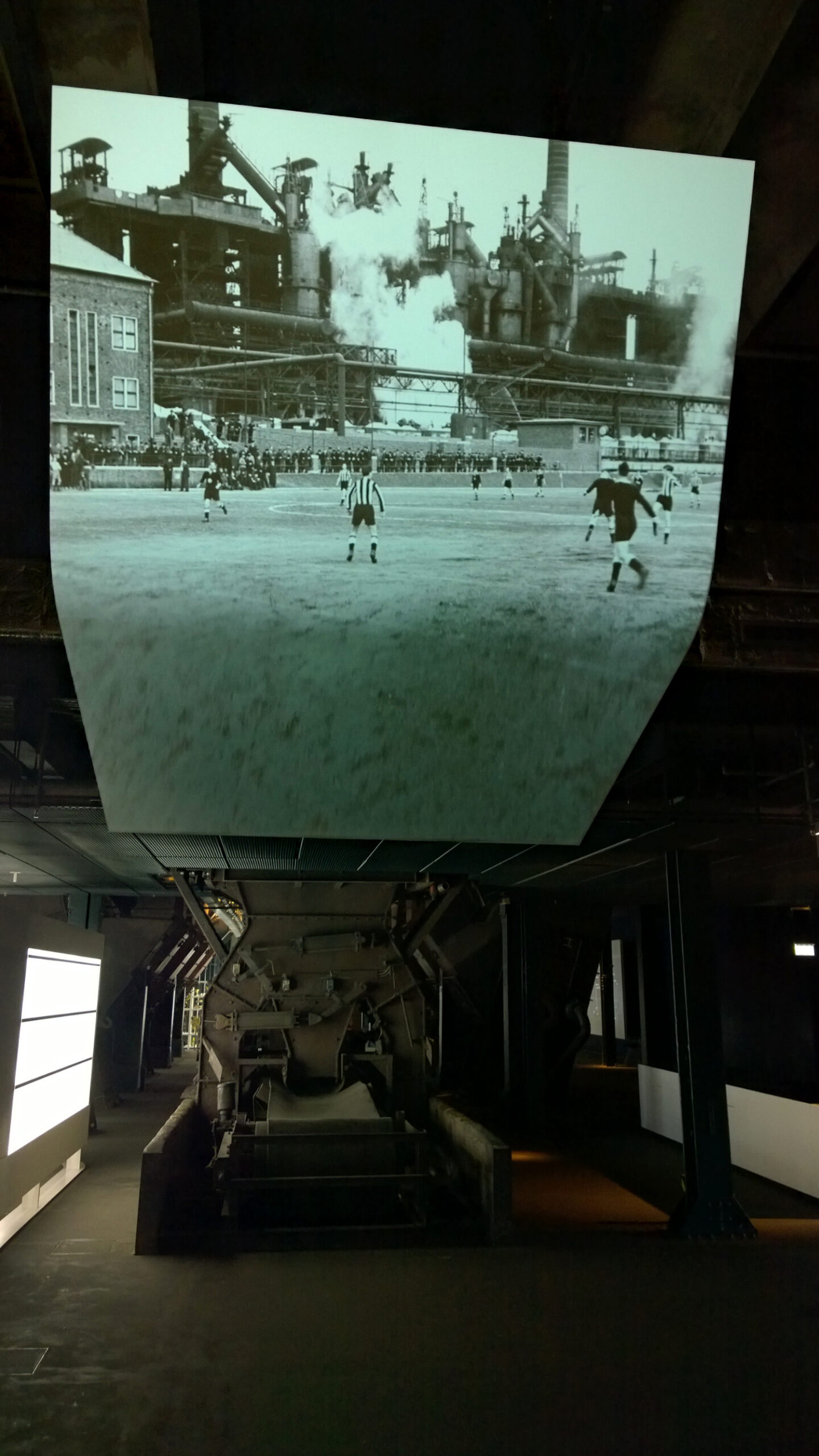

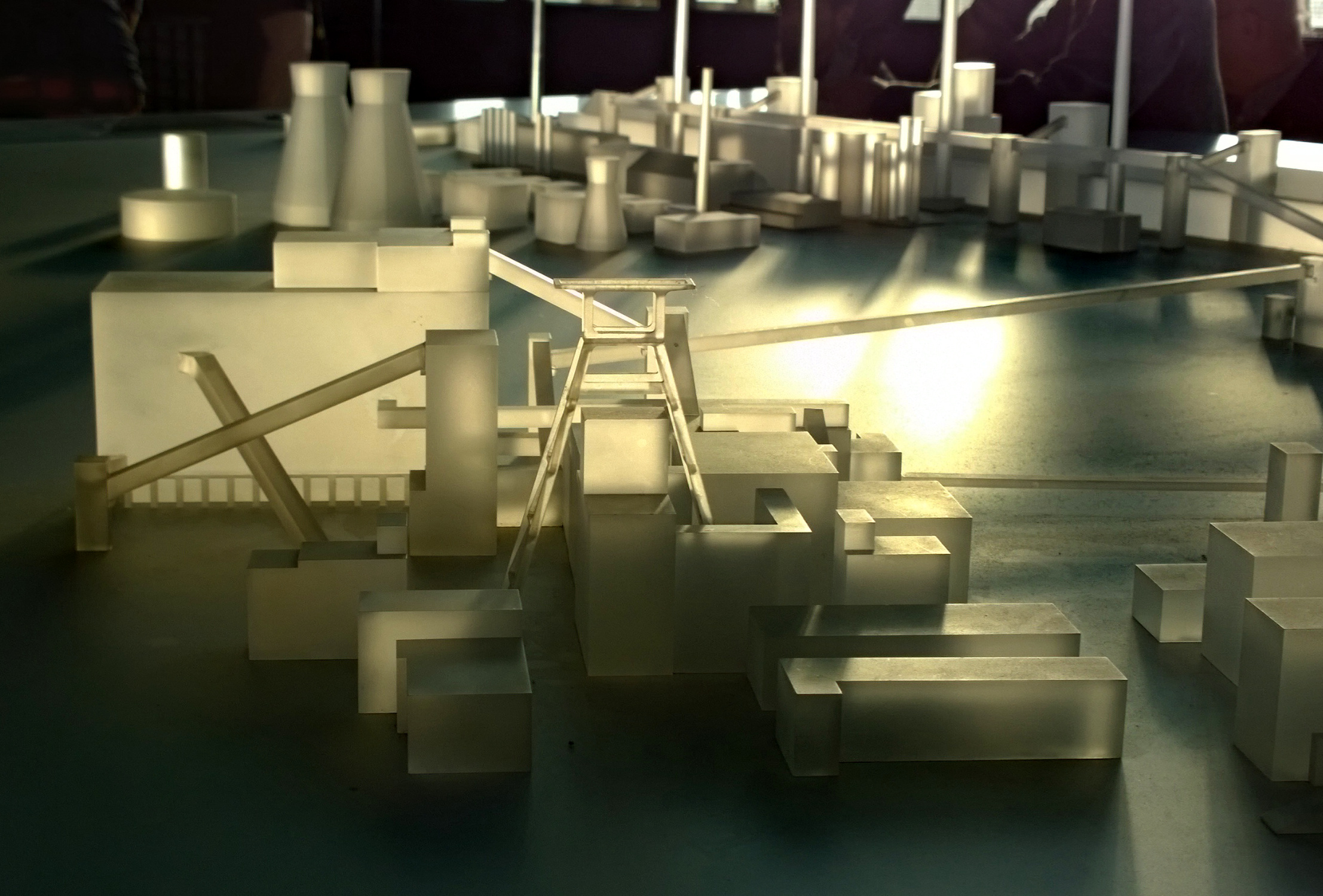

Wir entschieden uns aufgrund der Nähe, Köln und Essen zu kombinieren, um das Weltkulturerbe Zeche Zollverein zu erkunden. Die Architekteneltern emanzipierten sich unauffällig vom Kind. Wer das Ruhrgebiet neu entdecken möchte, hier die Empfehlung. Das Ruhr Museum auf dem Gelände ist dafür so etwas wie die Basisstation vor der Mount Everest Besteigung. Der Umbau der alten Kohlenwäsche durch Rem Koolhaas wurde 2010 eröffnet. Eine Ausstellung mit sehr breitem Spektrum zum Pott und unglaublich vielen Informationen für die Metropolregion Ruhr.

Das Museum beantwortet im Grunde nur eine Frage, aber die sehr eindrucksvoll: Was war das Ruhrgebiet und was ist es heute? Trinkhallen, Industrielandschaften und Fußball. Nichts fehlt. Zum Beispiel im unterirdischen Kohlenbunker Sonderausstellungen mit großformatiger Fotogeschichte zum Leben im Ruhrgebiet. In der Dauerausstellung hängt die Originaljacke von Horst Schimanski. Mehr ist zur Museumsqualität eigentlich nicht sagen. Das eindrucksvollste bauliche Element zur Integration der Museumsnutzung in die technischen Anlagen der ehemaligen Kohlenwäsche ist die dunkelorange beleuchtete Treppe. Sie symbolisiert die rotglühende Kohleschlacke bei der Stahlerzeugung und fließt durch alle Etagen. Vom Dach des Museums hat man einen spektakulären Ausblick über die Zeche. Mit 100 ha ist das Gelände größer als die Essener Stadtmitte. Die Anlagen waren von 1847 bis 1986 in Betrieb und sind seit 2001 Unesco Welterbe. Nach Schätzung der Stiftung Zeche Zollverein liegen die Besucherzahlen jährlich bei 1,5 Millionen.

[…] ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit […] großem Stolz dem Fremden zeigen soll.

Fritz Schupp – Martin Kremmer Architekten

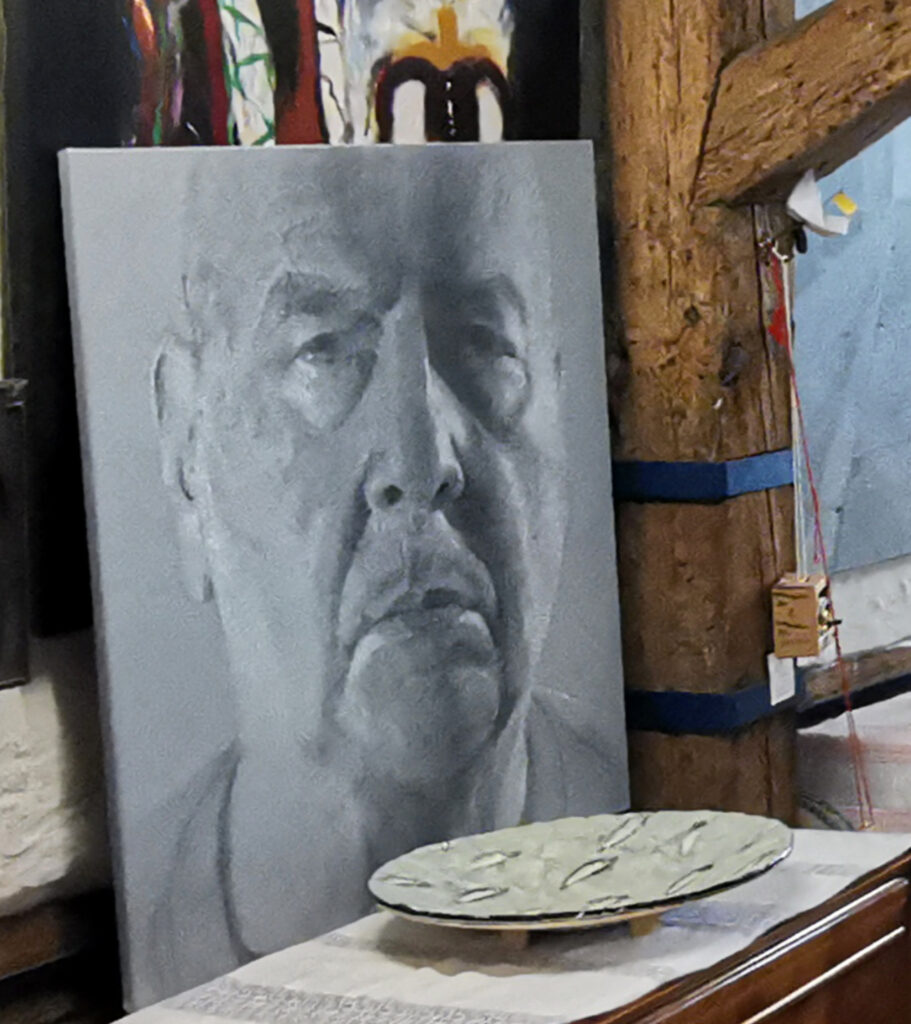

Einer der wichtigsten Akteure zur Erhaltung und Nachnutzung des Geländes ist der Künstler Thomas Rother. Er besetzte nach eigener Erzählung zusammen mit seiner Frau nach der Stilllegung der Zeche im Handstreich die alte Maschinenhalle und ließ sich nicht mehr vertreiben. Der damalige Besitzer wehrte sich erst, inszenierte den Konflikt aber später als Kulturförderung. Wir lernten das Ehepaar zufällig kennen, als wir das Gelände in der Abenddämmerung schon verlassen wollten. Zu neugierig schauten wir durch den Zaun auf das Außengelände und wurden dann einfach ins Innere entführt. Die Maschinenhalle war zu unserem Besuch Wohnung und Atelier zugleich. Während im Hintergrund unseres Gesprächs die Waschmaschine rotierte, kamen die Antworten von Thomas Rother auf unsere Fragen zu seinem künstlerischen Konzept etwas ruppig: Das brauche ich euch gar nicht erst erklären, versteht ihr sowieso nicht. Irgendwie sympathisch habe ich gedacht. Kommunikation läuft. Künstler ist interessant. Frau Rother griff dann diplomatisch ein und erzählte uns einiges über die Geschichte zu ihrem Einzug und die regelmäßigen Führungen mit Kindern. Beeindruckt verließen wir das Gelände Richtung Köln. Ein Mehrfarbdruck des Förderturms hängt heute als bunte Erinnerung in unserem Treppenhaus. Er stammt aus der Werkstatt handgedruckt in der Passage unterhalb des Förderturms.

roemisch-germanisches-museum.de

Halle an der Saale – das historische Stadtbild nicht zerstört aber das Gewebe ziemlich zerrissen durch die intensiven Bombenangriffe im letzten Kriegsjahr 1944 – 1945. Reste von Fachwerk, Plattenbau, Historismus neben 20er Jahre Moderne und Investorenarchitektur aus der Nachwendezeit. Die angenehm kleinteilige Struktur der alten Straßenverläufe ist in der Innenstadt noch größtenteils vorhanden. Das trifft es wohl zur Beschreibung am besten.

Mit zweieinhalb Stunden Autofahrt von Hannover ist unsere Anreise überschaubar. Die Punkthochhäuser des sozialistischen Typenbaus sind schon von weitem sichtbar. Wir machen Park and Ride und fahren zum Göttinger Bogen direkt neben den Wohntürmen der Neustadt. Im Grünen zwischen unserem Parkplatz und den Plattenbauten liegt das Gemütliche Eck. Hier gibt es Graffitti auf der sehr authentischen Restaurantfassade und Krostitzer Bier auf der Sonnenterrasse. Achtung, nicht Kröstritzer! Mit der Verwechslung habe ich bereits einen Wirt im Osten mehrfach beleidigt. Ich habe leichte Bedenken das Setting zu fotografieren. Die sehr spezifische Gegend ist nicht gerade durch Tourismus überlaufen und meine Fotodokumentation der baulichen und gastronomischen Ostalgie könnte unangenehm auffallen. Wir kommen dann aber zu der Erkenntnis, dass die Wahrnehmung der entspannten Rentner durch Biergenuss und direkte Sonneneinstrahlung bereits stark eingetrübt ist. Das Gemütliche Eck hat leider keine eigene Hompage, aber 310 Follower auf facebook. Wahrscheinlich alles Stammgäste.

Die Straßenbahnfahrt in die Innenstadt wird zur Zeitreise durch sozialistische Bauten. Hinter dem Hauptbahnhof liegt die Oststadt. Im Stadtteil Freiimfelde, früher geprägt durch Leerstand, soziale und städtebauliche Probleme, betreibt die Künstlergruppe Freiraumgalerie seit 2012 Stadtentwicklung von unten. Zusammen mit internationalen Street Art Künstlern und Bewohnern wurden auf Fassaden, Brandwänden und in Hofdurchgängen viele große und kleine Wandbilder geschaffen. Auch vom Turm des ehemaligen Kaffee- und Kolonialwarenhandels Wilhelm Werther , ein rotes Speichergebäude von 1906, schaut uns ein bunter Vogelkopf an. Der graue Stadtteil wird bunt, die Stadt wird zur Leinwand. Kunst hängt zur Betrachtung nicht an Museumswänden, sondert im eigenen Viertel. Mehr zur umfangreichen Quartiersarbeit der Gruppe, den Initiativen und Veranstaltungen unten in den links. Die günstigste Kugel Eis aller Zeiten mit EUR 1,10 haben wir in der Eisdiele Schmidt, Ecke Freiimfelder Straße 21 gegessen. In der 4. Generation betrieben und eröffnet bereits 1952 – künstlerisch und eistechnisch unglaublich dieser Stadtteil.

Halle hat seit 1915 mit Gründung der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Halle Burg Giebichenstein (heutige Kunsthochschule Halle) noch eine weitere, sehr traditionsreiche gestalterische Prägung durch die dort ausgebildeten Kunst- und Designstudiengänge. Den Absolventen, Grafiker und Maler Ralph Penz trafen wir in seinen tollen Galerieräumen. Ein Zufall, denn fast wären wir vorbeigelaufen, so unauffällig wirkte die halbgeöffnete schöne Holztür in der Mittelstraße 3, einem Barockgebäude aus dem 18. Jahrhundert. Interessant waren seine kritischen Anmerkungen zur qualitativen und quantitativen Entwicklung der Hochschule seit der Wiedervereinigung, mit Studentenzahlen die in der DDR deutlich begrenzt waren durch den Bedarf an Künstlern und Designern, zur heutigen Hochschule mit Bachelor- und Masterstudiengängen und aktuell über tausend Studierenden. Wieviel Mythos, Nostalgie und Realität in seinen Erzählungen steckte, können wir nur vermuten. Sicher ist aber, dass wir weder in der Zeitkunstgalerie noch im Laden feingemacht, beide Konzepte präsentieren und verkaufen in der Innenstadt Arbeiten von regionalen Designern und Absolventen, eine vergleichbare künstlerische Qualität und Atmosphäre gefunden habe. Die Räume und der designte Mainstream wirkten dort eher kommerziell. Deshalb bleibt Ralph Penz meine unbedingte Empfehlung zum Kunstort Halle.

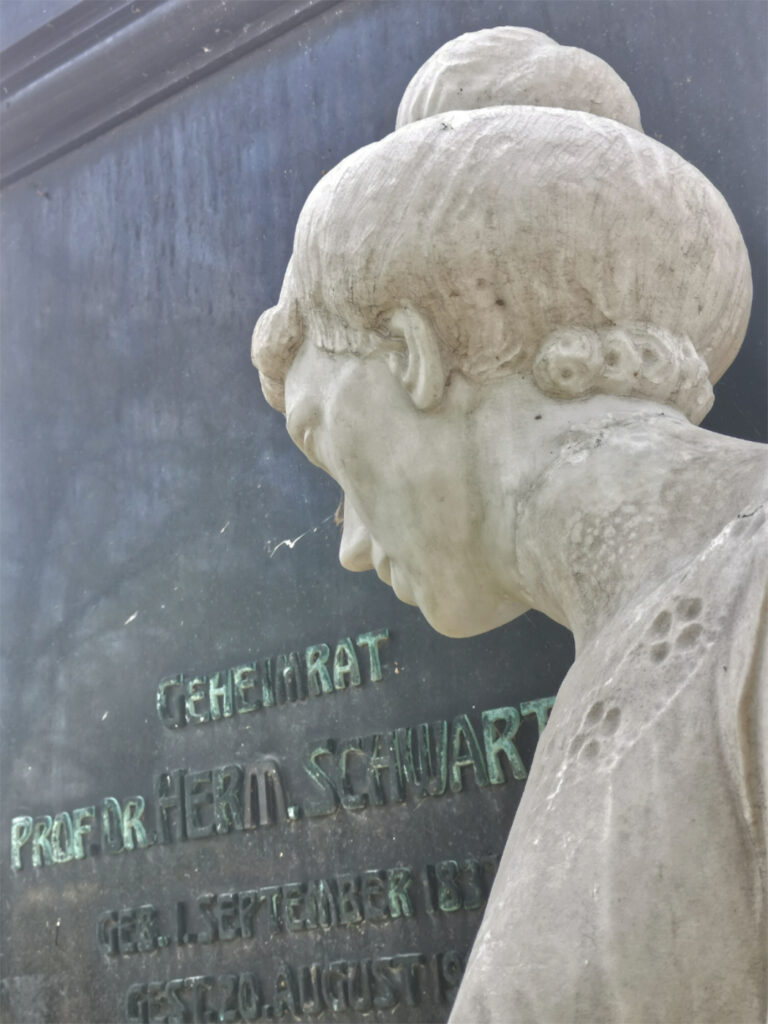

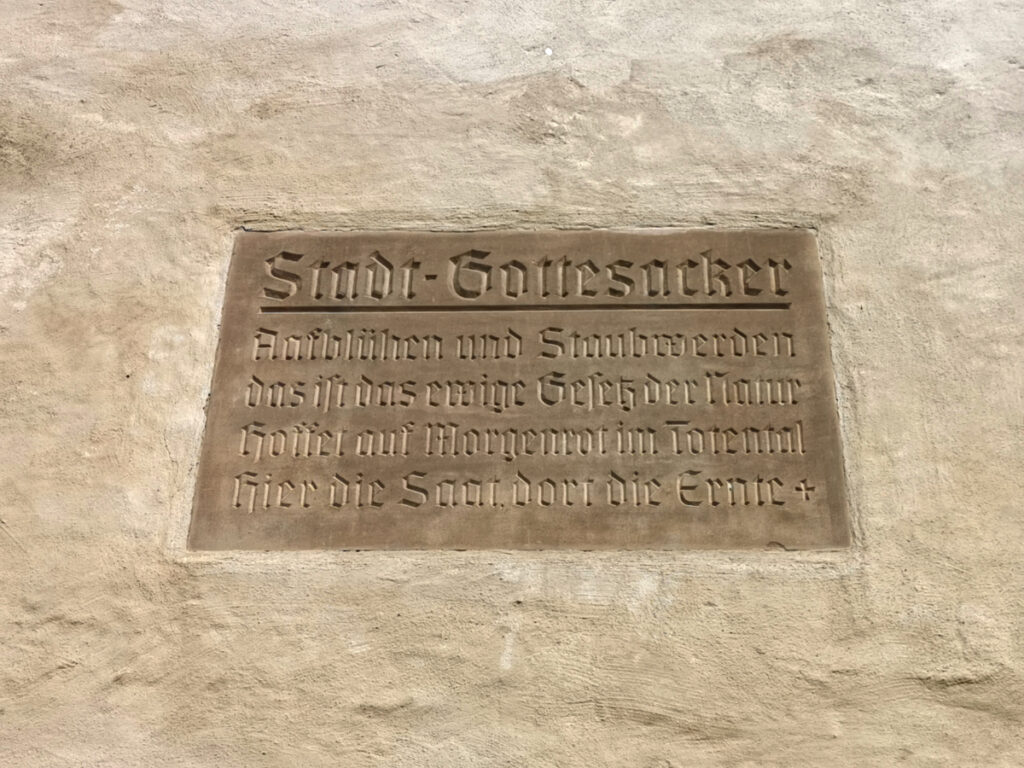

Ralph Penz gab uns auch die Empfehlung, den Stadt-Gottesacker zu besuchen. Die fast zwei Hektar große, annähernd quadratische Friedhofsfläche aus dem 16. Jahrhundert wird umschlossen von einer über 5 Meter hohen, festungsartigen Mauer und strahlt eine einzigartige, introvertierte Ruhe aus. Friedhöfe sind ja grundsätzlich schon sehr leise, aber es geht noch mehr Stille. Besonders sind die Arkadengräber und Gruften mit sogenannten Schwibbögen, die sich von innen umlaufend an die Mauereinfriedung lehnen.

Irgendwann waren dann aber auch die Handy Akkus leer und der Hunger tauchte auf. Die gastronomische Halle Prüfung stand an. Schon im ersten Anlauf ein Treffer. Das Café Koffij im Erdgeschoss des SaltLabs, einem working place in der Leipziger Straße. Hell, lichtdurchflutet, skandinavische Atmosphäre mit Biergarten im Hof und guten, günstigen Tagesgerichten.

Ein Tag war etwas zu kurz für Halle. Was hätten wir gerne noch gesehen? Das Museum Moritzburg (war leider wegen Umbau geschlossen) und das historische Gartenlokal Peißnitzhaus auf der Peißnitzinsel an der Saale. Der nächste Halle Besuch kommt bestimmt. Und diesmal mit kürzerer Anreise aus unserer zweiten Homebase Quedlinburg.

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Bauhütte Stadtgottesacker e.V. – Der Stadtgottesacker in Halle

Feingemacht – Feingemacht – Künstler / Design Cafe und Shop